自分だけの作品を“1冊の本”に!写真・イラストの作品集づくり完全ガイド

「SNSやポートフォリオじゃ物足りない」

「自分の作品を手に取れるかたちで残したい」

そんな気持ちから“作品集”という選択をする人が増えています。

写真も、イラストも、たくさん描き溜めた作品を一冊にまとめる。

それは、ただの記録ではなく、“今の自分をカタチに残す”とても豊かな体験です。

このブログでは、印刷初心者の方にも分かりやすく、作品集づくりの基本と大切なポイントをお届けします。

このような方におすすめ

- 写真やイラストを形に残したいと思っている人

- デジタルだけでなく、紙の作品集を作ってみたいと考えている人

- 自分の作品を誰かに見せたり、プレゼントしてみたい人

- 趣味で描きためた作品をまとめてみたいと思っている人

目次[非表示]

- 1.写真やイラストを本にする意味とは

- 2.ポートフォリオと作品集、何が違うのか

- 2.1.ポートフォリオ:仕事につなげるための実績集

- 2.1.1.ポートフォリオの目的

- 2.1.2.ポートフォリオの特徴

- 2.2.作品集:自分の世界観を伝える表現集

- 2.3.どちらを作るべきか

- 3.印刷のハードルは思ったより高くない

- 3.1.オンデマンド印刷のメリット

- 3.2.レイアウトの工夫で見せ方が変わる

- 3.3.紙選びも表現の一部

- 3.4.種類ごとの特徴と向いている作品の例

- 4.色の落とし穴:RGBとCMYKの違い

- 4.1.よくある色の変化

- 4.1.1.対策方法

- 4.2.色校正は必要?

- 4.2.1.こんな人におすすめ

- 4.2.2.色校正をするメリット

- 5.印刷会社とのやりとりは怖くない!

- 5.1.相談時に伝えたいポイント

- 5.2.まとめ:本にすることで広がる表現

■印刷見積もりの詳しい資料、見積もりお問い合わせ

写真やイラストを本にする意味とは

「データで持っているから、わざわざ印刷しなくても…」と思うかもしれません。

でも、“本にする”ことで得られるものは思った以上に大きいのです。

- 自分の作品とじっくり向き合う時間が生まれる

- ページをめくりながら作品を味わえる

- SNSでは流れてしまう作品に、「保存される価値」が宿る

本にすることで、作品が「情報」から「記憶」に変わります。

ポートフォリオと作品集、何が違うのか

どちらも「自分の作品をまとめたもの」ですが、目的や構成、見せ方に大きな違いがあります。

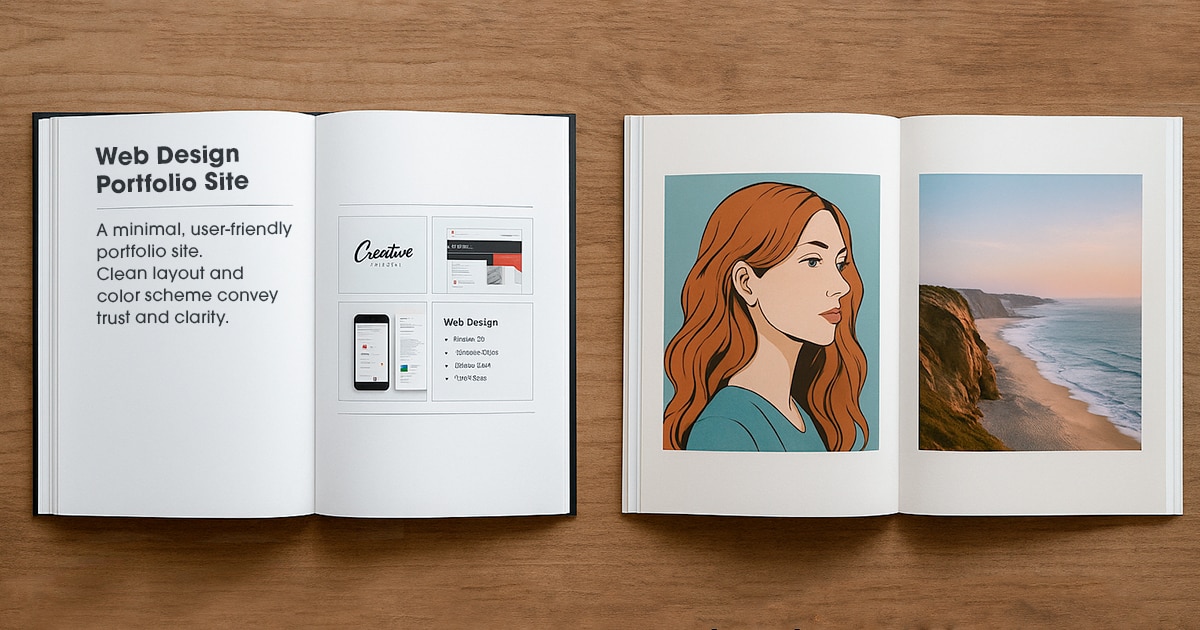

ポートフォリオ:仕事につなげるための実績集

ポートフォリオの目的

- クライアントや企業に自分のスキルや対応力を伝えること。

- 就職活動や仕事の受注を想定して作られます。

ポートフォリオの特徴

実務案件やスキルの幅を重視

作品に加え、「担当範囲」「制作意図」「使用ソフト」などの説明も掲載

- ロゴや広告、Webなどジャンルごとに整理されていることが多い

- デザインや構成は「相手に伝わること」を優先

POINT |

ポートフォリオは、いわば“営業資料”です。 |

作品集:自分の世界観を伝える表現集

作品集の目的

- 作品そのものの魅力を伝えること。

- 商業ではなく、個人表現としての側面が強いです。

作品集の特徴

統一感やテーマ性を重視(例:あるシリーズや時期の作品に絞る)

制作意図の説明は最小限にすることも多い

- 本のデザインや装丁にもこだわりが出やすい

- 作り手自身の世界観や感情を伝える構成

POINT |

作品集は、作品そのものが語るスタイルです。 |

どちらを作るべきか

お仕事につなげたい、自分のスキルを見せたい人にはポートフォリオ

展示やイベントで配布したい、自分の表現を残したい人には作品集

もちろん、両方作るのもおすすめです。

ポートフォリオは戦略的に、作品集は情熱的に。目的に応じて使い分けましょう。

印刷のハードルは思ったより高くない

最近では、1冊から作れる「オンデマンド印刷」が主流になり、個人でも気軽に作品集が作れるようになりました。

オンデマンド印刷のメリット

1冊から印刷できる小ロット対応

必要な分だけ印刷できるため在庫リスクが少ない

- データ入稿すれば短納期対応も可能

趣味としての作品集づくりや、展示用、友人へのプレゼントにも最適です。

レイアウトの工夫で見せ方が変わる

作品が主役になるよう、引き算の美学を意識しましょう。

- 余白を味方にする(見開き1点、片ページ1点など)

- レイアウトに変化をつけてリズムを出す

- 文字情報は最小限にして、フォントや配置に配慮する

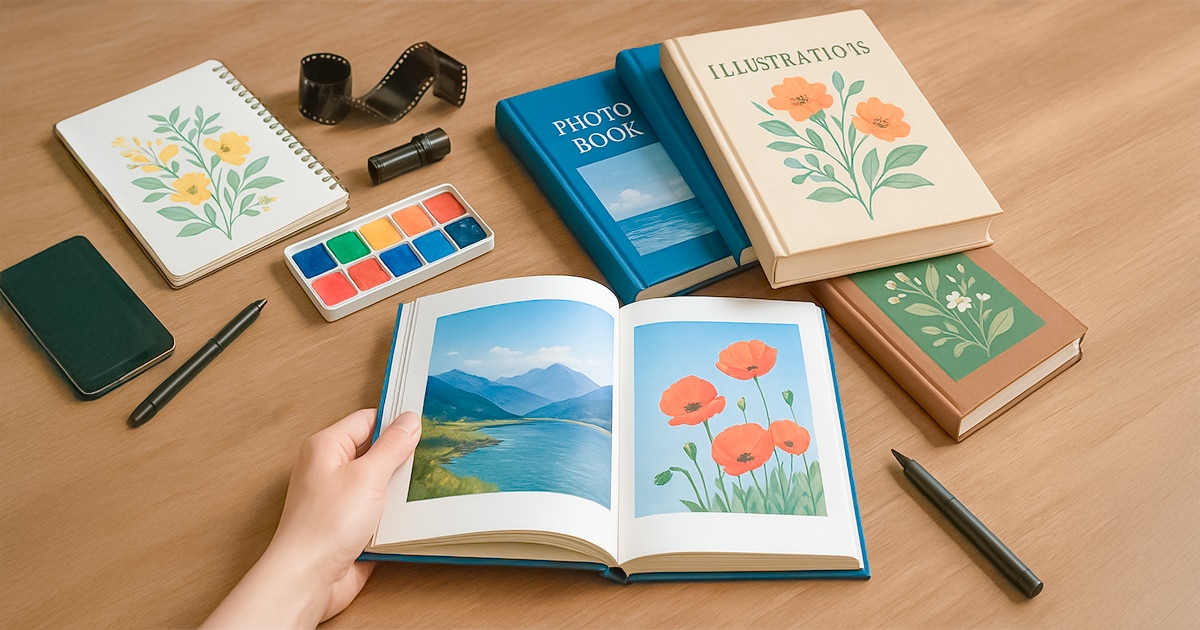

紙選びも表現の一部

作品に合った用紙を選ぶことで、作品の雰囲気や世界観をより豊かに表現でき、仕上がりの印象や本としての魅力が大きく高まります。

種類ごとの特徴と向いている作品の例

コート紙:光沢があり、発色が良い。写真集や鮮やかなイラストに適している

マット紙:つや消しで落ち着いた印象。繊細な線画やナチュラルな作風に向いている

- 特 殊 紙:和紙風や凹凸のある紙。世界観を重視した作品集におすすめ※

※凹凸や紙質によって印刷後のイメージが大きく変わる場合があります。

まずは紙見本を取り寄せて、実際に触って選ぶのがおすすめです。

色の落とし穴:RGBとCMYKの違い

デジタル作品は多くがRGB(レッド・グリーン・ブルー)カラーで制作されています。

一方、印刷はCMYK(シアン・マゼンタ・イエロー・ブラック)の4色のインクを組み合わせて色を表現します。

この違いにより、デジタルで見ていた鮮やかな色が、印刷すると「くすんで見える」「沈んでしまう」といった色の変化が起こることがあります。

よくある色の変化

ネオンカラーがくすむ(蛍光ピンク、エメラルドグリーンなど)

明るい水色がグレーがかった印象になる

- 画面上では締まって見えた黒が、印刷すると浅黒く見えることがある

対策方法

- 最初からCMYKモードで作成する

RGBからの変換で色がくすむのを防ぐため、最初からCMYKで制作しましょう。

- 派手な色は控えめに、でも無理に変えすぎない

蛍光色などは再現できないため注意。ただし、元の色を崩しすぎないようにしましょう。

- 淡い色や細い文字はやや濃く調整する

薄い色は印刷で見えにくくなるので、少し濃くすると安定します。

- 色が不安な場合は色校正を依頼する

表紙や大事なページは、印刷会社に試し刷りで確認しておくと安心です。

色校正は必要?

色校正とは、本番印刷前に色味や仕上がりを確認するための試し刷りです。

オンデマンド印刷は簡易校正になる場合もありますが、色味確認には十分役立ちます。

こんな人におすすめ

初めて印刷会社を利用する

色味の正確さにこだわりがある

- 特殊な紙や加工を使う予定がある

色校正をするメリット

画面と印刷の違いが事前に確認できる

レイアウトや誤字ミスにも気づける

- 仕上がりに安心感を持てる

印刷会社とのやりとりは怖くない!

印刷会社とのやりとりは、初心者でもまったく問題ありません。丁寧に相談にのってくれる会社を選ぶのがポイントです。

相談時に伝えたいポイント

サイズ、ページ数、印刷部数、カラーかモノクロ

紙や製本の希望(決まっていなくてもOK)

- 希望納期と予算感

「とりあえず聞いてみる」だけでも、立派な第一歩です。

まとめ:本にすることで広がる表現

作品を本にまとめるということは、ページをめくるたびに、あなたの世界が静かに広がっていくということ。

レンズ越しに見つめた風景、心のままに描いた色や線。

そのひとつひとつに、今のあなたらしさが込められています。

印刷の過程では、レイアウトや紙の質感、色味など、たくさんの選択を重ねていくことになります。でもその時間さえ、作品に寄り添う大切なひとときです。

画面の中では気づけなかった魅力が、紙になった瞬間にふっと立ち上がることがあります。

手でめくりながら、光の加減や余白の美しさまでを味わえる一冊は、まるで作品が呼吸を始めたような感覚さえもたらしてくれます。あなたの感性が詰まったその一冊が、次の創作へのインスピレーションになるかもしれません。

あなたの世界を、本というかたちで残してみませんか?

まずは、無料見積もりから、お気軽にご相談ください。